【ウェビナーアーカイブ】実例公開!認知施策の稟議を通す超リアル戦略

2025年5月23日に「実例公開!認知施策の稟議を通す超リアル戦略」というウェビナーを開催しました。

認知施策を始めたいものの、なかなか数的根拠を示しづらい等の理由で稟議が通らず悩んだことのあるマーケター様や、クライアントへの提案がうまくいかなかった経験のある広告代理店様は多いのではないでしょうか。

本ウェビナーでは、株式会社Belong CMO兼マーケティング部門長の冨田氏に登壇いただき、社内で稟議を通すためのコツやポイント、ヒントを解説いただきました。

この記事では、ウェビナーでお話しいただいた内容を要約してレポートします。

動画を見ていただくとより理解を深めていただけるかと思いますので、詳細については以下よりアーカイブ動画をご覧ください。

また、投影資料はこちら、稟議書サンプルはこちらからダウンロードいただけますので、あわせてご確認ください。

- 6:12 認知施策の社内理解形成に必要なポイント

- 6:23 個別の施策だけではなく全ての施策全体で考える

- 16:09 適切なKPIを設計する

- 43:44 稟議申請までの下準備を計画的に行う

- 46:20 会社の文化に合わせて説明する

- 52:46 質疑応答

目次

1. 認知施策の社内理解形成に必要なポイント

稟議を申請する際に「どれだけ売り上げが出るのか?」と短期的な成果を求められることは多いのではないでしょうか。

稟議の出し方だけではなく、そもそもどのようにマーケティング戦略を考えていくべきなのか、という点から紐解いていきましょう。

1-1. 個々の施策だけでなく、全ての施策全体で考える

稟議の際には、提案する認知施策がどの層をターゲットにしているのか(例:潜在層に対する認知施策)を明確にすることが重要です。

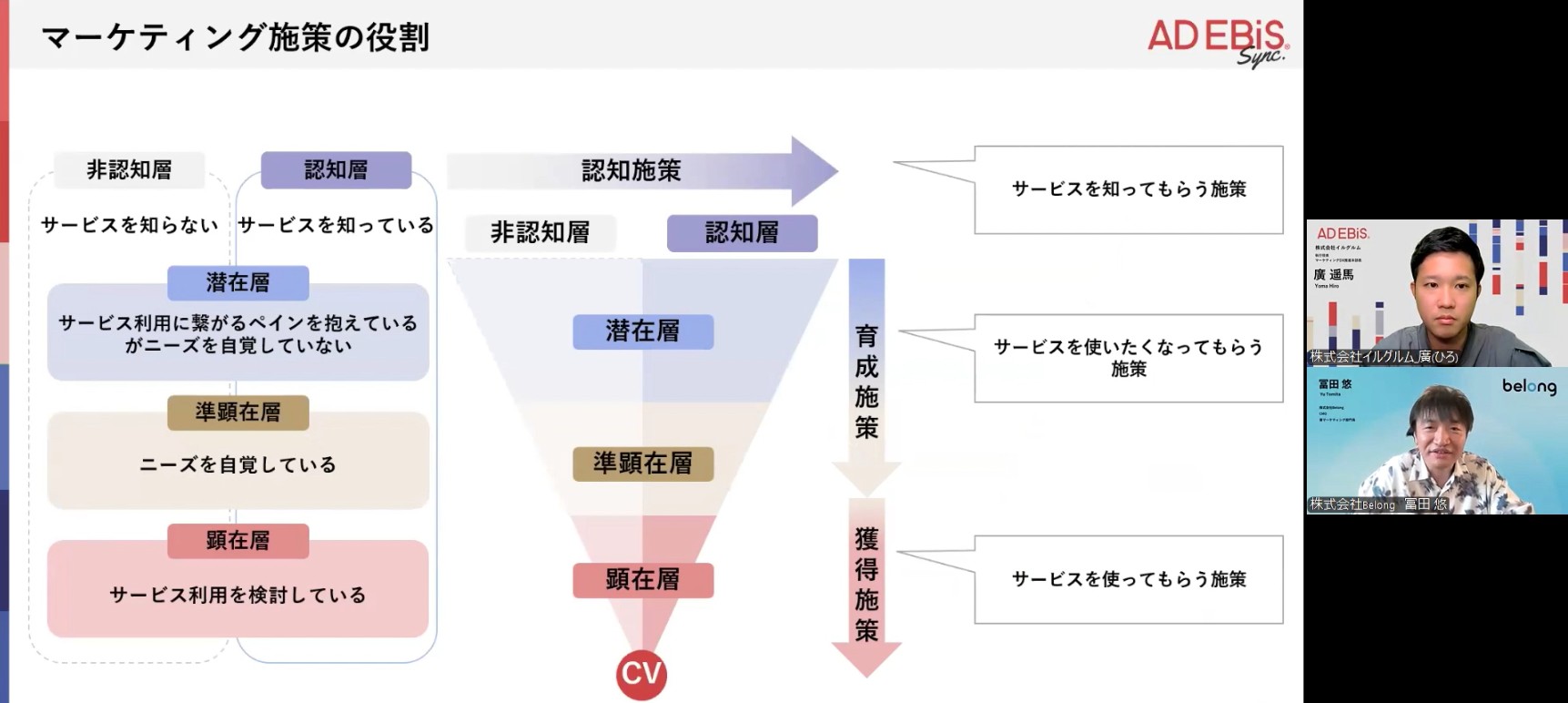

ユーザーは、サービスを「知っている人(認知層)」と「知らない人(非認知層)」に分けられます。

認知施策は、「非認知層」に対して、サービスを「知ってもらう、覚えてもらう」ことを目的とするため、直接的なコンバージョンを狙うものではありません。

さらに、サービスの利用意向度合いに応じて「潜在層」「準顕在層」「顕在層」のファネルに分類されます。

みなさんも、実施予定もしくは実施中の施策が、このファネル図のどこに当てはまるのかを確認してみてください。

マーケティングにおいて、目標は「1つの施策によって達成される」というよりは、「様々な施策を組み合わせることで達成に繋げる」という考え方が重要です。

社内で稟議を通すには、個々の施策だけでなく、その施策が「全体の中でどういった立ち位置なのか」や「他にどんな施策と連携するのか」を示す必要があります。

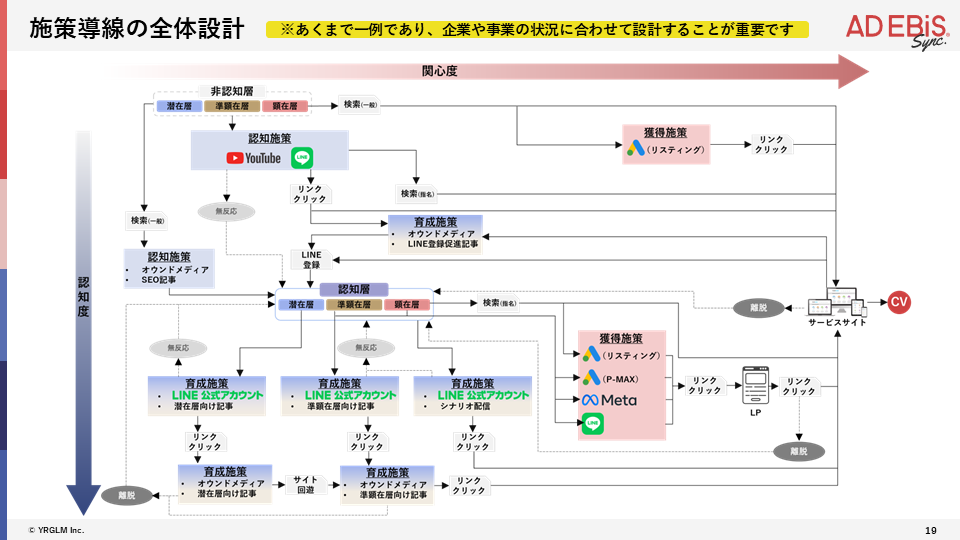

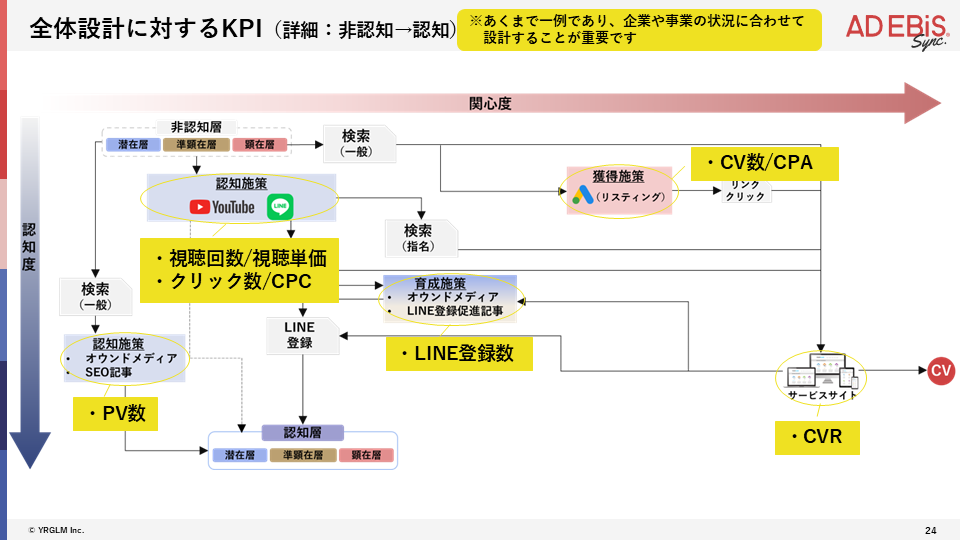

このような施策導線マップにて、ユーザーが認知施策に接触した後、その先にある施策は何か、どのような流れでコンバージョンに至るのかをマッピングしておきます。

最終的に社内のステークホルダー、決裁者に「全体の中で今回提案する施策は全体のここに位置するものです」と示せる状態にし、きちんとご理解いただくことが重要です。

例えば、「非認知層向けに配信した認知施策によりサービスを知ってもらった後、LINEを通してナーチャリングし最終的にコンバージョンさせる」といった具体的な流れを伝えられるようにしましょう。

1-2. 適切なKPIを設計する

マーケティング施策全体の成果と各施策のKPIの繋がりを理解するために、このような「KPIツリー」を作成することが有効です。

KPIツリーにより、例えば動画広告のKPI(例:視聴回数、クリック数)と、その後の施策のKPI(例:LINE登録者数)、そして最終的なコンバージョンがどのように連動しているかを明確に示せます。

認知施策に対してCPAやCV数を設定することは、誤った判断に繋がる可能性がありますので、各施策に最適なKPIを設定し、それらがトータルでコンバージョンに繋がることを説明できるようにしましょう。

また、全体的なコンバージョンが伸び悩む場合に、露出が足りないのか、検索母数が足りないのか、といったボトルネックを深掘りやすくなるという点もKPIツリーを設計するメリットと言えます。

1-3. 費用対効果を明確にする

稟議を行う上で、決裁者はもちろん「ビジネス的に、経営的にどういった価値を生むのか」を重視します。

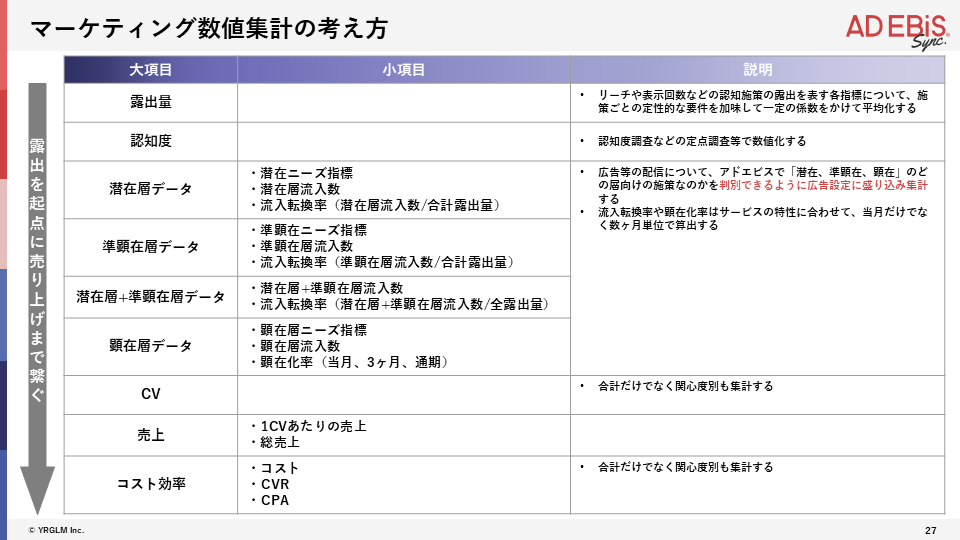

顧客のカスタマージャーニーにおける最初の接点から最終的なコンバージョンまでを、ファネルに沿って適切な数値をロジカルに集計し、分析することが非常に重要です。

施策の「露出量」については、媒体ごとの指標(リーチ数、インプレッション数など)に独自の係数を乗じて「平準化」しています。これにより、異なる媒体や施策間での露出量を比較可能にし、より正確な評価を行っています。

例えば、バナー広告の1インプレッションと30分の動画コンテンツ視聴では重みが異なるため、それぞれに異なる係数を設定し、露出量を測っています。

次に、ターゲットを潜在層、準顕在層、顕在層の関心度別に分類し、それぞれのニーズに合った指標を計測しています。ユーザーの流入チャネルや配信内容から関心度を判別し、アドエビスの広告グループや備考欄に登録しておくことで、各施策がどの関心度のターゲットに効果的かを把握し、次の戦略立案に役立てることができます。

Q&A 計測が難しい指標を考えるコツと、決めた指標の確からしさの検証プロセスを教えてください。

はじめは仮説になります。どれだけ顧客に向き合うのかが重要です。

ペルソナを設定してどのターゲットからの反応が良いか、そのターゲットには訴求AとBはどちらが良いのかというのを検証するためのバナー配信を行ったりしています。これには時間がかかるので、3ヶ月など検証して仮説が確からしいのかを確認します。

計測できない部分は、計測できる部分を見たうえで判断するのが良いと思います。

露出を増やした際に期間推移を見ると、露出を増やした山、サイト流入の山、コンバージョンの山は、関連して波ができたので、露出を増やした効果があったことを確認できました。

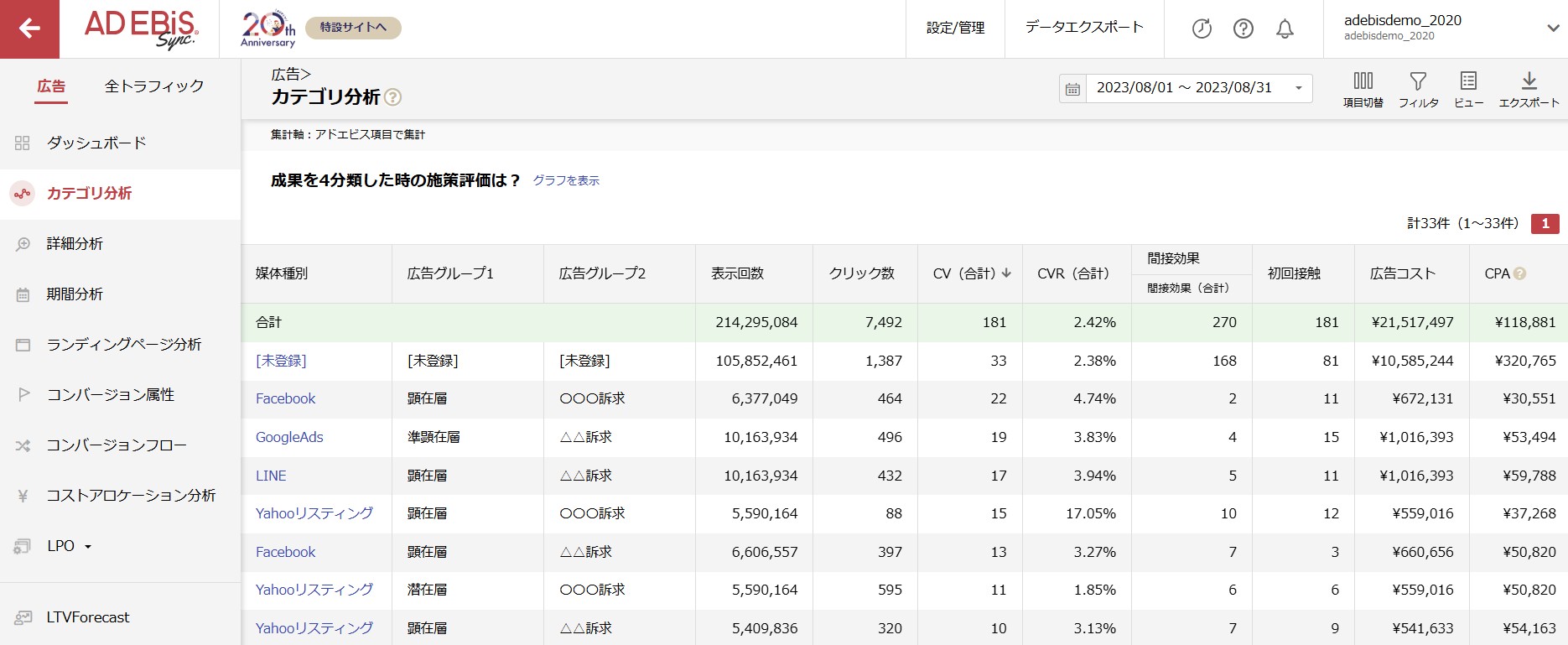

アドエビスの活用イメージ

アドエビスでのデータの見方について、広告グループ1にユーザーの関心度、広告グループ2に訴求内容を入れたデモ画面を用いてご説明します。

項目切り替えで広告グループ1のみを表示させると、媒体の枠を取っ払って関心度ごとに、どのくらい露出、クリックされているのかを全体把握することができます。

俯瞰した時に、そもそもどういった関心度のターゲットに刺さっているのか/刺さっていないのかを確認することで、打ち手も変わってきます。

※広告グループ2のみ表示させることで訴求別での違いを見ることもできるなど、画面の使い方についての詳細は動画をご参照ください。

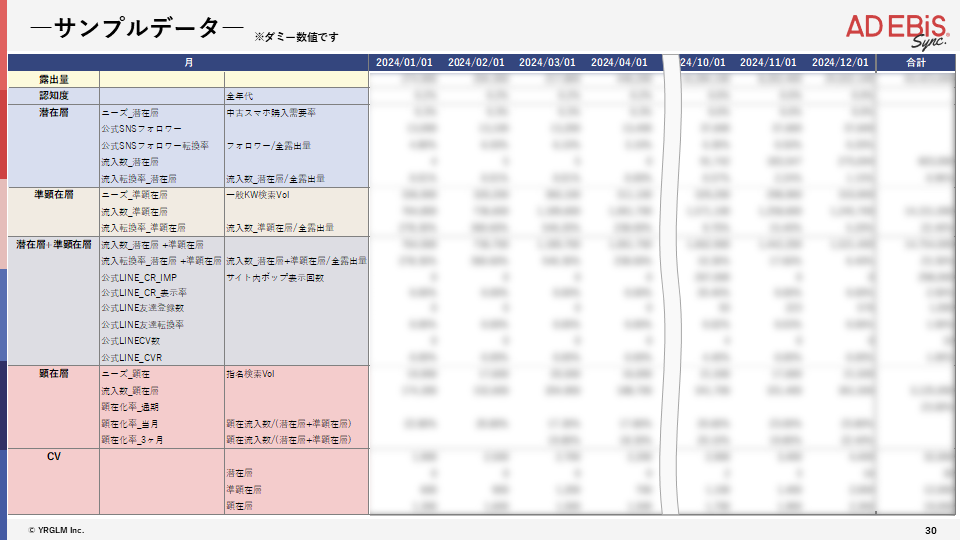

サンプルレポート

ここまで解説した数値は、このようなレポートで確認しています。

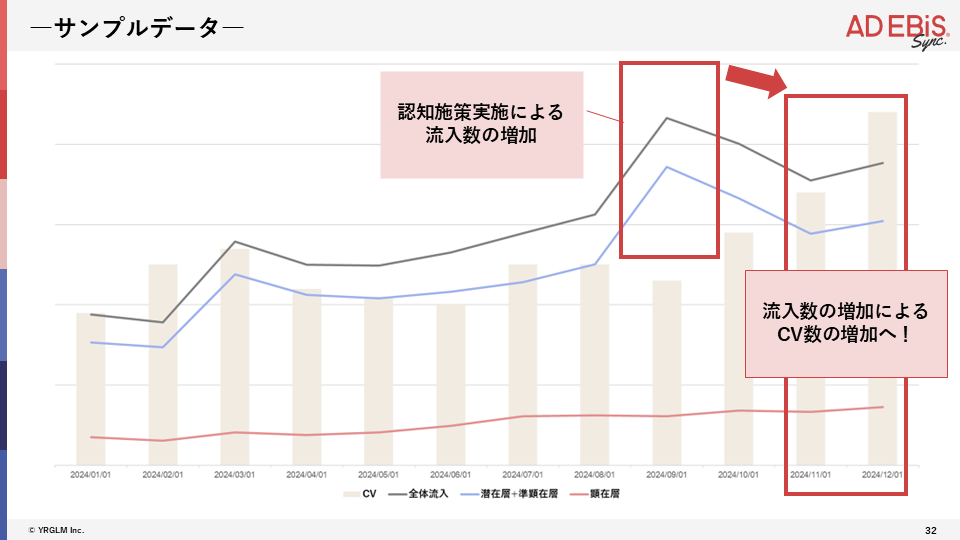

これを見ていくことにより、例えば特定の月に露出量を増やした結果、その2~3ヶ月後にコンバージョンする傾向があるというのが見えたりします。下記グラフが、実際に仮説検証した結果です。

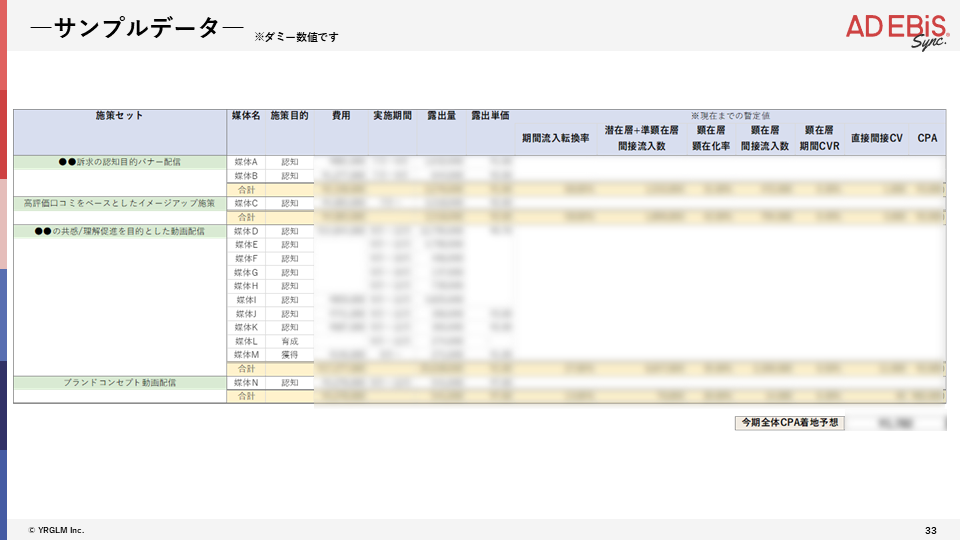

個々の広告についてでなく、「認知施策とその他の施策を合わせた全体で、いくら投資して何件のコンバージョンに繋がるか」のシミュレーションを提示することが、費用対効果の理解を深める上で重要です。

下記がそのサンプルデータですので、みなさんもマネしてみてください。

1-4. 稟議申請までの下準備を計画的に行う

稟議は、「ほぼ通るだろう」という段階で出すことが基本です。社内での稟議をスムーズに進めるための下準備のポイントをいくつかご紹介しましょう。

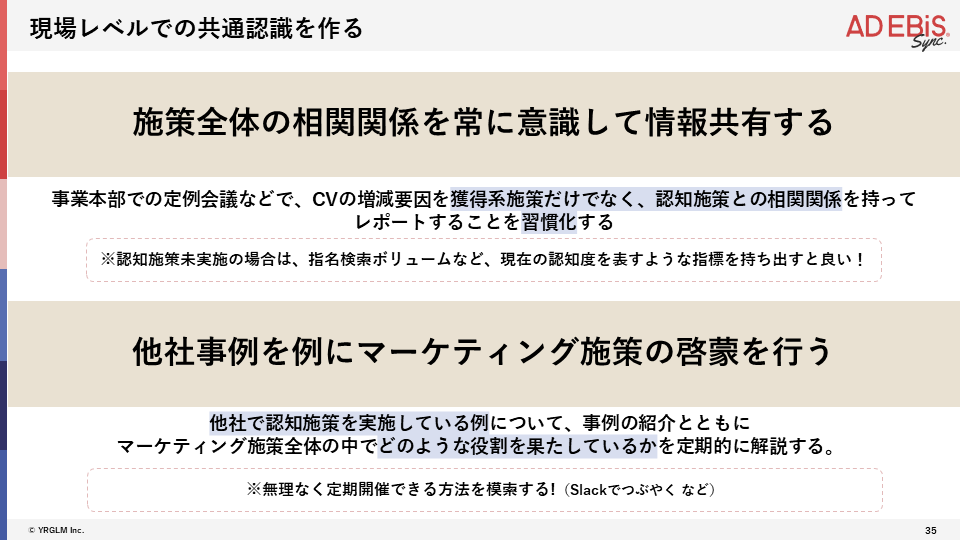

施策全体の相関関係を常に意識して情報共有する

日頃から、先ほどのマップや費用対効果に関する情報を現場に常に出しながら、関係者全員で共通認識を醸成しておくことが重要です。

他社事例を例にマーケティング施策の啓蒙を行う

他社のマーケティング成功事例や取り組みを社内に紹介し、「このような施策が最終的にコンバージョンに繋がっている」といった啓蒙活動を行うことで、社内のマーケティングの知見を高めておくことも重要です。

配信中の施策の一部を認知目的の配信に切り替えてテストする

いきなり大規模な認知施策を提案するのではなく、まずは既存の運用型広告の一部を仮説検証のための配信を行います。

獲得目的と認知目的のバナー広告を分けて検証し、連動する山を作ることで、認知施策が獲得に繋がったという実績値を示すことができます。数値の証拠をもったうえで稟議をあげましょう。

1-5. 会社の文化に合わせて説明する

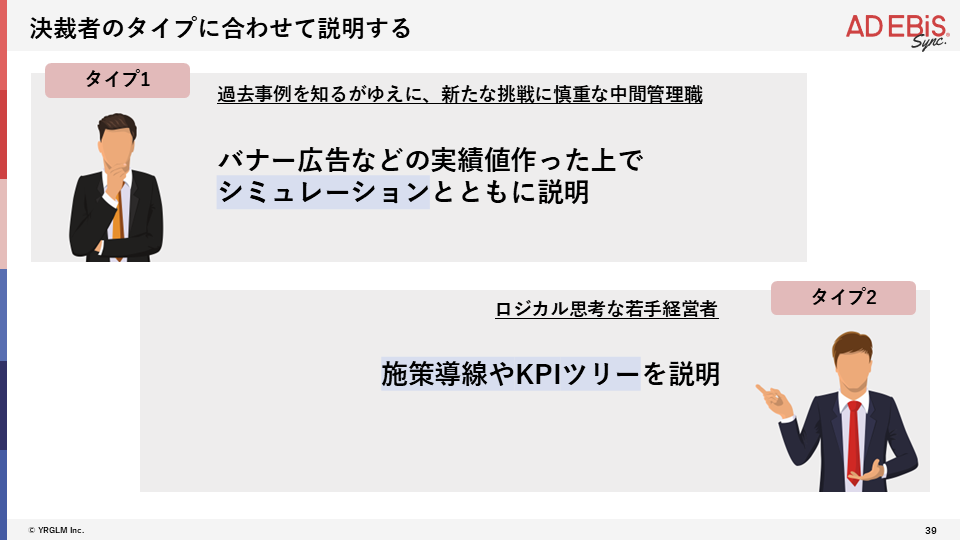

会社によって、文化は全く違います。稟議の提案は、会社の文化や決済者のタイプに合わせて、話す内容や表現を調整することが非常に重要です。

◆タイプ1:過去事例を知るがゆえに、新たな挑戦に慎重な中間管理職

過去事例からシミュレーションを示し、今回の提案が「これまでの延長」であることを説明し、安心感を与えます。

◆タイプ2:ロジカル思考な若手経営者

冒頭で解説した施策導線やKPIツリーなどを用いて説明します。

◆タイプ3:仔細よりは感覚的に納得できるかを重視する経営者

年間マーケティング予算全体の中で認知・育成・獲得の費用配分を明確にし、全体として費用対効果が出ることを説明すると良いと思います。

◆タイプ4:直接CPAを最重要視しているマネージャー

認知だけでなく獲得までをセットにした時のCPAを示すことで認識を合わせやすいです。

1-6. 稟議の例とポイント

最後に稟議の要点を解説します。これにより、稟議がスムーズに進むのではないかと思います。

- 施策の目的を正確に明記する。

- 数社の比較検討結果を明記したうえで、最善の選択であることを示す。

- 年間マーケティング予算における、認知施策予算内の運用であることを明記する。

- 最終的なコンバージョンや売上にどれだけインパクトするかのシミュレーションを添付して明確にする。

- 撤退基準や最大リスクを明確にする。

- 提出段階でステークホルダーとの事前の調整が完了していることを記載する。

※稟議書サンプルはこちらからダウンロードいただけますので、あわせてご確認ください。

2. 質疑応答

ここまで冨田さんに大変分かりやすく詳細に解説していただきました。最後に質疑応答のお時間にて、参加者の皆さまからのご質問へ回答いただきましたので、ご紹介します!

Q&A 再配分CVの活用について

再配分CVは、認知施策の「間接効果」を測る指標として有効です。特に、クリックを誘引するようなバナー広告で活用すると良いです。

再配分CVでの評価が、自社のビジネスの実感やマーケティング戦略の運用と合致していれば、そのまま使い続けていただければと思います。

再配分CVは直接コンバージョンとは異なる意味合いを持ち、特定の認知施策(AとB)のどちらが間接効果で優れているかを比較する際に使うと良いと思います。

Q&A オフライン広告のKPI設定について

オフライン広告(電車広告、新聞折り込みなど)のKPIは、まず「露出量」を適切に測ることが重要です。

施策の前後で認知度調査を実施し、露出量と認知度の上昇に関連があったかを確認すること、そしてその後のコンバージョンの推移とも関連付けて効果を判断します。もしコンバージョンが増えなければ、その露出は効果的でなかったと判断できます。

3. おわりに

今回のウェビナーでは、認知施策の稟議を通すための実践的な5つのポイントを詳しく分かりやすく解説いただきました。

施策の全体像を可視化して適切なKPIを設定し、データに基づいた費用対効果の説明を徹底的に準備した上で、会社の文化や決裁者のタイプに合わせた説明を行うことが、稟議をスムーズに進める鍵となります。

本ウェビナーをご覧になった方々にとって、施策の幅を広げるきっかけとなれば幸いです。

今回お話いただいた冨田さんの所属されている株式会社Belongとの共同プロモーションや協業にご興味のある方は、ぜひお気軽に下記までご連絡ください。

▼カスタマーコミュニケーション企画室

community@ebis.ne.jp

今後もお客様が”今気になっている情報”などのご意見を収集して企画をしていきますので、ご要望がございましたらお気軽に以下フォームよりお送りくださいませ。