【アドエビスのうらが「わ」】AD EBiS Campaign Manager開発ヒストリー~第9話 サービスになりかけた~

弊社の新サービス「AD EBiS Campaign Manager」が、2025年5月に正式リリースとなりました。

構想から約3年、リリースに至るまでのストーリーを公開することでプロダクトへの愛を感じていただき、そして製品開発を行う皆様の参考になればと思い全15話をお届けします。

【第9話】 吉本 啓顕(執行役員)がお届けします

プロダクトとして世に出すことを目指していたはずの私たちが、気づけば“サービス提供”の形に近づいていました。

「プロダクト開発」と「顧客の要望」。その狭間で揺れながら、一度はプロダクトという道を諦めかけたこともありました。

「このままでは、サービスになってしまうかもしれない」

開発初期の段階で、私たちは試作品となるプロトタイプを手に、顧客へのヒアリングや提案活動を積み重ねていました。

その過程で見えてきたのは、想像以上に多様で、そして具体的な顧客の課題です。

「このレポートをこういう形で見たい」

「このデータを加工してシステムに取り込みたい」

そうした声に耳を傾けるたび、私たちが解決したいと考えていた課題は、企業ごとに前提も状況も大きく異なり、とてもひとつの汎用的なプロダクトにまとめ上げられるものではないように感じられました。

ヒアリングを重ねるほどに、プロダクトが担うべき範囲は広がっていき、私たちの構想は徐々に理想から離れていくように思えたのです。

とくに難しかったのは、マーケティングプロセスそのものの構築支援に関する要望でした。

企業によって前提も成熟度も異なる中で、こうしたプロセス全体をツールだけでカバーするのは、あまりにも難易度が高いのではないか──。

そうした懸念から、柔軟な人的支援を前提とした「セミオーダー型のサービス」に舵を切るべきではないかという意見が、いくつかの場面で聞かれるようになっていきました。

一度は、プロダクトの道を手放しかけた

より確実に顧客の課題を解決する手段として、私たちは「プロダクト+サービス」という提供スタイルも視野に入れはじめていました。

顧客ごとに異なる要望に応じて、レポート構造を柔軟に設計し、必要があれば人的支援による伴走も行う。

そうした対応は、間違いなく現場では歓迎され、一定の評価も得られていたように思います。

しかし一方で、私たち自身の中に、どこか釈然としない感覚が残っていました。

果たしてそれは、本当に私たちが目指していた姿なのか。

このまま進めば、「再現性のあるプロダクト」という構想は、薄れていってしまうのではないか──。

そうした葛藤が、日を追うごとに強くなっていったのです。

「我々の強みはプロダクトにある」

そんな迷いが生まれる中、ある日、岩田さんからこうした言葉がありました。

「最終的にコンサル要素が残る可能性は否定しない。ただ、コンサルは当社の強みではない。

もっとプロダクトの可能性を追求しよう」

それは、プロダクトという形にこだわる理由を、もう一度私たちに問い直す機会でもありました。

「サービス」は人に依存する部分が大きく、提供する担当者によって品質にばらつきが生じる可能性があります。高品質なサービスを継続的に提供するための標準化や教育体制が不可欠です。

これまで「プロダクト」を軸に事業展開してきたイルグルムにとって、安易に「サービス」を前提とした事業にする事はリスクでもありました。

チームで長く時間をかけて対話を重ねる中で、私たちは改めて、このプロジェクトが解決すべき課題の本質と、MVP(Minimum Viable Product)としての最小単位に立ち戻ることにしたのです。

肥大化した構想を、一つひとつ削ぎ落とす

まず行ったのは、肥大化した機能リストの棚卸しでした。

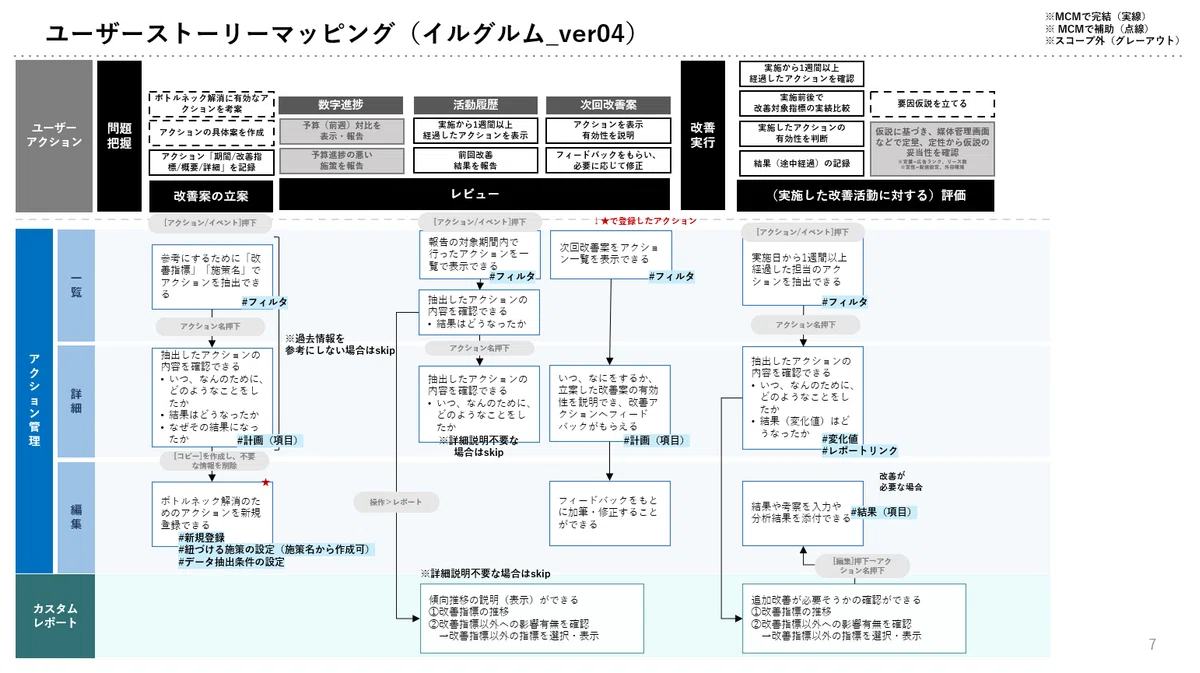

ユーザーストーリーと照らし合わせながら、「誰の」「何の課題を」「どのように解決するのか」という視点で、価値の核を見極めていきました。

特に大きな転機となったのは、データ構造の見直しです。

当初は顧客ごとに柔軟な対応ができるよう、かなり自由度の高い仕組みを構想していましたが、それがかえって複雑さを生み、再現性を損なう原因となっていました。

そこで私たちは、あえて“共通項”を抽出する設計へと切り替えました。

カスタマイズ前提だった設計思想を見直し、プロダクトとしてシンプルに提供できる構造へと磨き直したのです。

その判断は、ターゲット顧客の再定義にもつながりました。

「この機能をこの形で提供すれば、確実に価値を感じてもらえる層は誰か」

その輪郭が明確になったとき、ようやく「プロダクトとして成立する」という実感が湧いてきたのです。

プロダクトにこだわることで、ぶれない価値を届けられる

今振り返っても、もしあのとき「サービス」に寄せていたら、拡張性や再現性を備えた現在のプロダクト像にはたどり着けなかったのではないかと感じています。

顧客個別の課題には深く応えられたかもしれませんが、そのたびに社内体制を変え、対応を属人化させ、結果としてスケールしない構造に陥っていたかもしれません。

プロダクトにこだわるということは、誰の、何の課題を、どのように解決するかを明確にし、提供価値をぶらさずに磨き続けるということでもあります。

そしてその考え方こそが、このプロジェクトのような思想的プロダクトにおいて、最も重要な土台になるのだと、今あらためて実感しています。

次回予告|『9ヶ月かけるはずだった初期バージョンの開発期間を、なぜ3ヶ月足らずに短縮したのか』

理想を描くことはできた。

けれど、そこにかける“時間”は、本当に必要だったのか。

プロダクトの構想を明文化し、プロトタイプを通じてフィードバックも得られた私たちは、次なるステップへ進もうとしていました。

しかしそのとき、岩田から告げられたのは「9ヶ月の開発期間ではなく、3ヶ月で仕上げてほしい」という、思いもよらない判断でした。

戸惑いながらも、吉本はチームを率い、スコープの見直しに踏み出します。

「本当に必要な機能とは何か?」

「最小限でも、伝えられる価値とは?」

急激な制約の中で削ぎ落とされていく機能と、開発現場の葛藤。

そして、社員総会というマイルストーンに向けて走り抜けた、怒涛の3ヶ月間。

制約は、創造の源になり得るのか。

次回、プロダクトの“はじまり”に立ち戻った決断と、チームに宿った覚悟の記録をお届けします。

アドエビスに対するフィードバック、ご意見などはこちらよりご記入ください。