【アドエビスのうらが「わ」】AD EBiS Campaign Manager開発ヒストリー~第8話 理想はある。でも作れない~

弊社の新サービス「AD EBiS Campaign Manager」が、2025年5月に正式リリースとなりました。

構想から約3年、リリースに至るまでのストーリーを公開することでプロダクトへの愛を感じていただき、そして製品開発を行う皆様の参考になればと思い全15話をお届けします。

【第8話】 吉本 啓顕(執行役員)がお届けします

「企画」「実績」「学び」。

MCM(マーケティング・キャンペーン・マネジメント)をプロダクトとして形にするうえで、私たちはこの3つのステップを骨子として整理していた。構想としての理想像は描けつつあったが、それが本当に現場のマーケターにとって“使えるもの”になるのかは、まだ見えていませんでした。

要素として「定性(企画情報)×定量(実績情報)を組み合わせたマーケティングデータベース」の構想は見えていたが、それをどう具体化するかが次の問いでした。

構想に共感はあった。でも、フィードバックが届かない

ヒアリングでは、プロダクトの方向性に共感が寄せられる場面もあったが、そもそも「企画・実績・学び」において定まったプロセスそのものが存在していない企業が多く、具体的なプロダクトレベルでのフィードバックを得るのが非常に難しかった。

あるマーケターはこう語った。「プロセスがないから属人化する。それがマーケターの市場価値を高めている側面もあります。AD EBiS Campaign Managerみたいな仕組みは、現場マーケターからすると受け入れにくいかもしれません。」

もちろんすべての企業が同様ではなかったが、この言葉は、マーケティング責任者と現場担当者によって求められるものが異なるという現実を、はっきりと突きつけられたコメントでした。ここで私たちは、ターゲットを明確にマーケティング責任者に振り切るという判断を下すことにしました。

岩田の指摘「開発するな、検証しろ」

ヒアリングと構想が進む中で、チーム内には「そろそろ開発へ着手してはどうか」という声が上がっていました。

しかし、岩田さんの意見は違いました。

「まだ開発に入るべきではない。できるだけ開発しないで、検証できるところまでは進めた方がいい」

新規事業に何度も挑戦してきた岩田だからこそのアドバイスでした。

ひとたび開発に入ると大きな戻りが難しくなる。自らが作り出した機能によって身動きが取れなくなる「デッドロック」状態に陥ってしまうということです。この言葉に違和感はなく、納得感をもって受け入れられました。

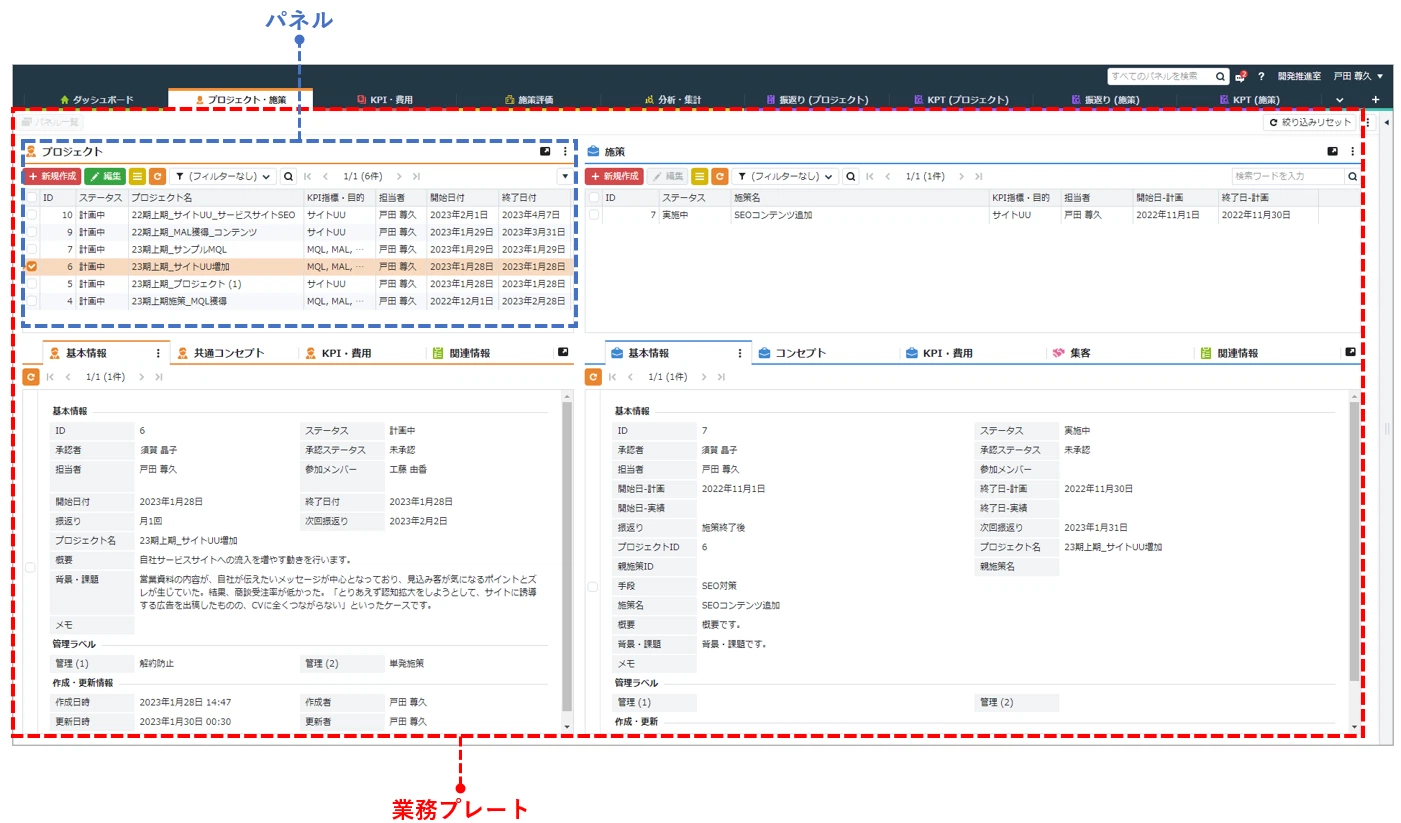

ノーコードで作った、“触れる構造”

そこで私たちが選んだのが、ノーコードツールを活用したプロトタイプ構築でした。開発の戸田さんが初期からメンバーに加わってくれていたことで、初期実装はスムーズに進行しました。

実際に動くプロトタイプを通じて、何より大きかったのは社内の認識統一でした。ここまで「概念→構造→プロダクト」と抽象から具象へと進めてきたが、ノーコードで“それっぽいもの”を実際に触ってみることで、自分たちが考えていた構想と、操作としての違和感や認識のズレが一気に明らかになった。

フィードバックは明確になった。でも判断は難しくなった

社内・社外を含め、プロトタイプを触ってもらったことで得られたフィードバックは格段に具体的になっていきました。

「入力項目が多い」「メモ欄がないと運用に乗らない」「情報の検索性が乏しい」どれも“実際に触ったからこそ”の言葉でした。

一方で、要望が増えれば増えるほど、「何を作るべきか」の判断は難しくなった。すべてのフィードバックを聞き入れることはことはできない。けれど、どれも的確で現実的だった。

このタイミングで、「プロダクトを作るとは、要望を選ぶことでもある」と痛感しました。

振り返って思う、ノーコードの価値

このフェーズを振り返って、最大の転機はノーコードによる自作プロトタイプでした。パワーポイントの資料ではなく、“動くもの”があることで、関係者全員の理解が一気に深まりました。エンジニアも、デザイナーも、経営陣も、同じ画面を見て会話できるということの効果は絶大でした。

顧客ヒアリングでも、紙資料より動作する画面を見せた方がフィードバックの質が高まりました。もしこのタイミングで開発に突入していたら、無駄な開発コストがかさんでいたと思います。

次回予告|『サービスになりかけた──プロダクトにこだわった理由』

プロトタイプによって見えたリアルなフィードバック。

その一つひとつに応えようとするほど、プロダクトの輪郭はぼやけていった。

「このままでは、サービスになってしまうかもしれない──」

理想と現実の狭間で揺れるなか、あらためて私たちは問い直すことになる。

なぜ、私たちは“プロダクト”にこだわるのか。

次回、無数の要望に囲まれながらも、本質に立ち返り、

“再現性ある価値”を追い求める意思決定の裏側に迫ります。

アドエビスに対するフィードバック、ご意見などはこちらよりご記入ください。