【アドエビスのうらが「わ」】AD EBiS Campaign Manager開発ヒストリー~第7話「マーケティングプロセスって何だ?」から始まった混沌~

弊社の新サービス「AD EBiS Campaign Manager」が、2025年5月に正式リリースとなりました。

構想から約3年、リリースに至るまでのストーリーを公開することでプロダクトへの愛を感じていただき、そして製品開発を行う皆様の参考になればと思い全15話をお届けします。

【第7話】 吉本 啓顕(執行役員)がお届けします

MCM(マーケティング・キャンペーン・マネジメント)という概念を、どうプロダクトに落とし込むのか。

そのために、まずはマーケティング現場のプロセスにどんな課題があるのかを明らかにしようと、私たちはヒアリングを重ねていきました。

テーマはシンプルでした。

「マーケティングプロセスにおける課題を確認すること」

けれど、実際に聞き始めてみると、想像以上の難しさに直面することになります。

“プロセス”を言語化する難しさ

マーケティングプロセスを言語化する事は思っていた以上に難しいものでした。

なぜなら、マーケティング活動は、まったく同じシチュエーションで、まったく同じ施策を繰り返すことがほとんどないからです。

たとえば、ある会社が「夏のセール企画」を行ったとします。

そのときの商品、訴求方法、選んだメディア、使ったクリエイティブ──

それらはすべて、その状況に最適化された“一回限りの選択”です。

そのため、振り返ることはできても「次に活かす」ことが難しい。

「次に活かす」ことが難しいからこそ、振り返りも浅くなり、やりっぱなしで終わってしまう。

私たちが向き合っていたのは、まさにこの 「やりっぱなしになりがちなマーケティング活動を、どう次に活かす構造に変えるか」というテーマでした。

この“言葉にならない構造”をどう捉えるか。チーム全員が、そこに真剣に向き合っていました。

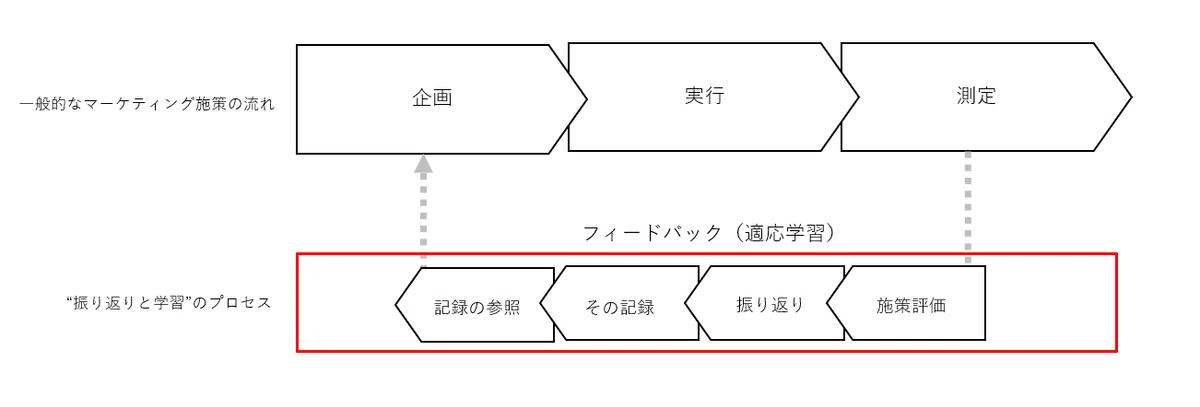

初期に生まれたアウトプットは、今振り返ればとてもシンプルなものでしたが、それは私たちがはじめて情報を整理し、構造として表現した図でもありました。

図の上段は、一般的なマーケティング施策の流れ。そして下段の赤枠で囲った領域は、それを改善するための“振り返りと学習”のプロセス。

このサイクルを繰り返すことで、より良い仮説と選択ができると考えていました。でも実際には、どのように記録し、評価し、学習していくのか──

その粒度や順序を定義することは、想像以上に難しかったのです。

ヒアリングに明け暮れた日々

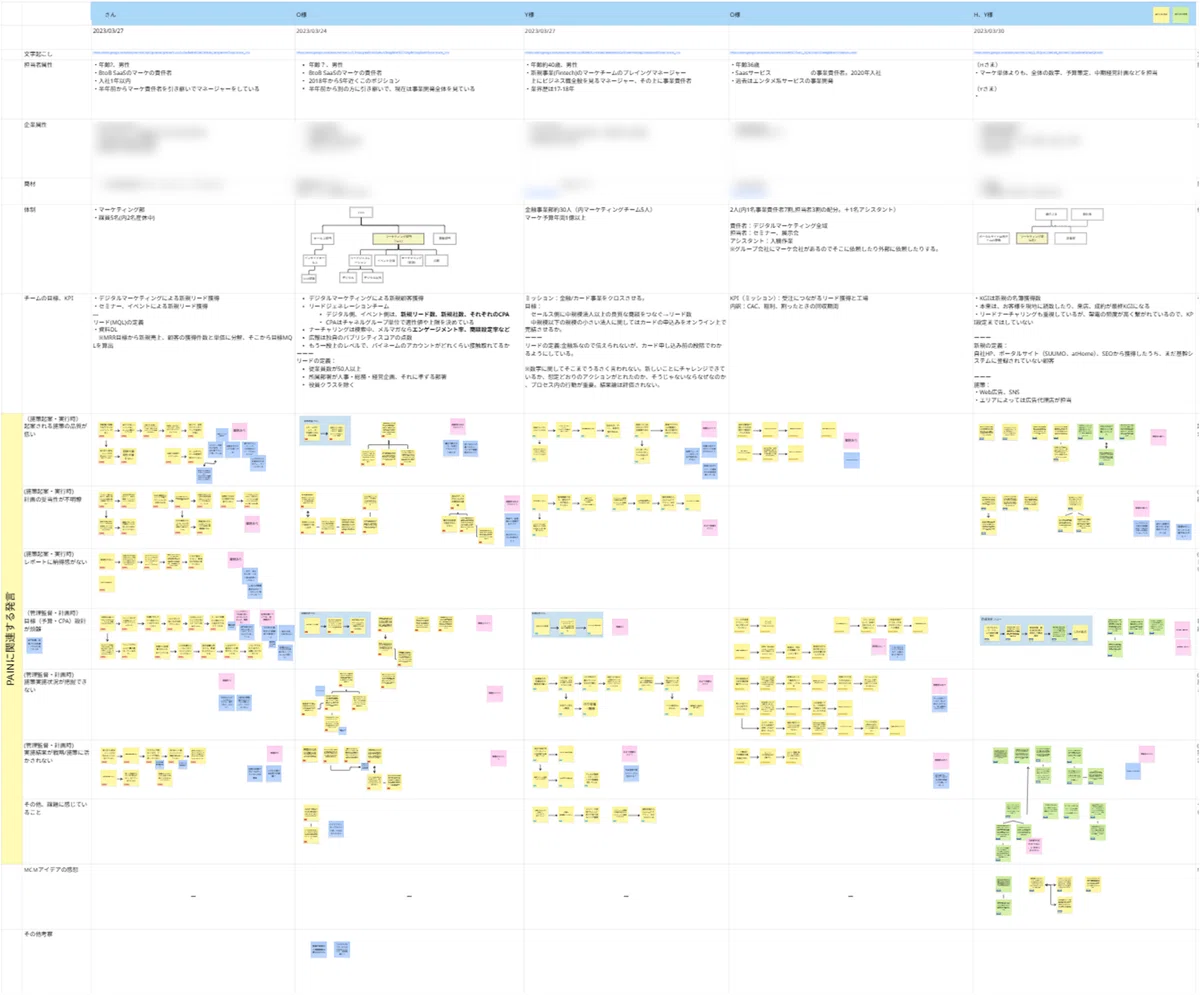

当時、私も含めたチーム全員が、毎日のようにヒアリングを行っていました。

「この課題は本当に存在するのか?」「その要因は何なのか?」

そんな問いを胸に、主にマーケティング責任者層に対して対話を重ねていきました。

一次情報を集めることが重要だと信じていましたし、それ自体は間違っていなかったと思います。ただ、気づけば情報はどんどん蓄積されていくのに、何をどう判断して前に進めばいいのかがわからなくなっていた。

パターンは無限に増え、ソリューションは霧の中でした。

“聞いてから考える”から“考えてから聞く”へ

「仮説なきヒアリングは、迷走の始まりになる」

岩田からの指摘は、鋭いものでした。

「顧客の声を聞くのは大事だけど、いま何を検証しているのかが見えなくなっている。仮説がないままヒアリングを繰り返しても収拾がつかない。まずは検証すべきポイントを明確にし、課題と対策の仮説を持つこと。ヒアリングはその仮説を確かめる場であるべきではないか。」

プロジェクトが抱えていた課題の本質に繋がる指摘で、このフィードバックをもとに私たちはヒアリングのアプローチを見直すことにしました。

聞いてから考えるのではなく、考えてから聞く。

ヒアリングに臨む前に仮説を構築し、その検証の場として対話を位置づけるスタイルへと転換していきました。

この転換において、特に意識したのは次の3点です。

1|目的の明確化と仮説の具体化

まず、「今回のヒアリングで何を明らかにしたいのか」という目的を明確に言語化しました。対象企業の業界、規模、役職、組織体制、事業ミッションなどを事前に調査し、想定される課題や原因、それに対する仮の打ち手までを具体的に整理していきます。

仮説は曖昧なビッグワードを避け、誰が見ても同じ解釈ができる、検証可能な表現にすることを徹底しました。

たとえば、「業務効率が悪い」ではなく、

「〇〇業務に時間がかかっており、その中でも△△がボトルネックになっている」 といった粒度での仮説です。

2|仮説検証のための質問設計

構築した仮説の妥当性を確かめるため、ヒアリング項目を精緻に設計しました。背景やプロセスを引き出すオープンクエスチョンと、事実確認のためのクローズドクエスチョンを組み合わせて構成していきました。

ヒアリング中は、相手の発言を事実として記録し、チームでの振り返りや比較がしやすいよう整理しました。

3|仮説を提示する対話の姿勢

ヒアリングでは、

「〇〇という仮説を持っているのですが、いかがでしょうか?」

と、私たちが立てた仮説を率直に提示することを意識しました。

これは提案の場ではなく、あくまで仮説の検証を目的とした対話です。

遠回しな聞き方では本質に届きません。仮説を明示的に“ぶつける”ことで、フィードバックや新たな視点を引き出しやすくなりました。

仮説検証の場としてのヒアリングへ

これらの見直しを通じて、顧客ヒアリングは単なる「顧客の声を聞く場」ではなく、「仮説検証の場」へとその役割が明確になりました。

「情報の泥沼」を回避し、得られた情報を効率的に整理・分析できるようになったことで、以降のプロジェクト進行においてもヒアリングの質は飛躍的に高まっていきました。

今振り返って思うこと

当時の私たちは、ヒアリングにより一次情報の収集を何より重要視していましたが、それはあくまで手段でしかありません。

本当に必要だったのは、聞いた情報からどんな解決策を導き出すか。

そのために、「事前に仮説を立て、それを顧客との対話を通じて検証していく」という能動的で仮説ドリブンなアプローチが不可欠でした。

このときの試行錯誤を通じて、「考えてから聞く」スタイルがチームに根づいていった。

それは、後のプロジェクト推進においても、確かな土台となっていったのです。

次回予告|『理想はある。でも作れない──プロトタイプが突破口になった日』

仮説を立て、プロセスを可視化し、構想を描く。そこまではできた。

でも、それを「本当に使える形」にするには、もう一段の壁があった。

共感は得られるのに、具体的なフィードバックが届かない。

その閉塞感を打ち破ったのは、“触れるプロダクト”── ノーコードで作ったプロトタイプだった。

次回、構想から具現化へ。

プロダクトの実体を持たせることで動き出した、チームの新たな一歩を描きます。

アドエビスに対するフィードバック、ご意見などはこちらよりご記入ください。