【アドエビスのうらが「わ」】ACM開発ヒストリー~第1話 思想が動き出した日~

弊社の新サービス「AD EBiS Campaign Manager」が、2025年5月に正式リリースとなりました。

構想から約3年、リリースに至るまでのストーリーを公開することでプロダクトへの愛を感じていただき、そして製品開発を行う皆様の参考になればと思い全15話をお届けします。

【第1話】 岩田 進(代表取締役 CEO)がお届けします

学生時代、私はインターネットの登場と、その双方向性に衝撃を受けました。中でも特に印象に残っているのは、「クリック」という行為が、ユーザーの意図を示す“コミュニケーション”として成立する可能性です。

クリックする。その行動がログとして残る。それは、マーケティングが初めて「双方向」になる瞬間だと感じました。この気づきをもとに、当時「クリックコミュニケーション」というビジネスプランをつくり、2001年にコンテストに応募しました。

クリックの履歴からユーザーの感情や意図を読み取り、サービスや体験を改善していく──広告だけにとどまらない構想でした。

結果は努力賞。でも、私にとってはこのときのアイデアこそが、ビジネス人生の原点になりました。

データとAIの未来を見据えて

このようなオンラインのコミュニケーションを成立させるには、まず「データ」が必要です。そして、その膨大なデータから意味を引き出すには「AI」の力が不可欠になる。

ただ、いずれAIはコモディティ化するだろう。そのとき、差別化の源泉になるのは“データそのもの”に違いない。

こうした想いで、私はデータ解析を起点にしたサービスを立ち上げようと決意しました。それが、後に広告効果測定サービス「アドエビス」として形になっていきます。

アドエビスの価値と、見えてきた限界

アドエビスは、「どのメディアに出稿すれば費用対効果が高いか」を可視化するツールとして、20年以上にわたって多くの企業に使っていただいてきました。

けれどある時期から、私はふと立ち止まりました。

「この価値だけでは、顧客の課題を解決し続けることは難しくなるのではないか?」

なぜなら、GoogleやFacebookといった巨大プラットフォーマーの台頭により、広告の最適化はAIによって自動化されつつありました。もはや広告を出稿する企業にとって「どのメディアを選ぶか」で競争を優位に進めるには難しい時代が到来しているように思いました。

では、どこで差がつくのか?

では、企業は今後どこで競争していくのか?

私がたどり着いたのは、「クリエイティブこそが、広告の成果を左右する最大の要素になる」という仮説でした。バナー1つ、表現1つで、結果は大きく変わる。

しかし、ではそのクリエイティブはどうやって生まれるのか? 何に基づいてつくられるのか?

私は、この問いに突き動かされるように、数名のメンバーとともに「データドリブンクリエイティブ」のプロジェクトを立ち上げました。

プロダクトへ──模索のはじまり

小さなプロジェクトチームによる試行錯誤が始まりました。その中で見えてきたのは、「良いクリエイティブ」は決して偶然やひらめきだけで生まれるものではない、ということです。

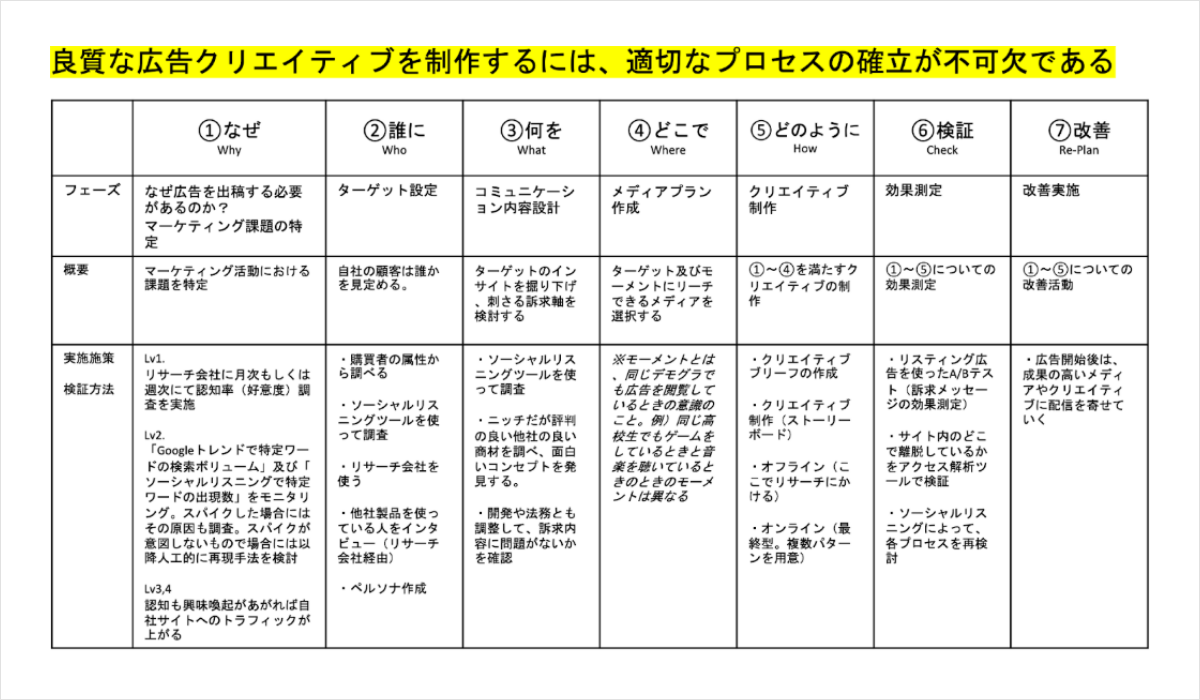

そこには必ず、Why・Who・What・When・Where・How──いわゆる5W1Hの思考が存在します。これらは単に並列に並ぶものではなく、「Why>Who>What>When>Where>How」といったように、上位概念から順に構造的に落とし込まれていく関係性を持っています。

重要なのは、それら上位概念の精度を高め、そこから全体を設計していくという姿勢です。

このプロセスそのものが、マーケティングの本質的な営みであり、良いクリエイティブを再現性のあるものへと昇華させるためには、属人的な感覚に頼るのではなく、データを活用しながら構築していく「データドリブンマーケティング」のアプローチこそが不可欠なのです。

この仮説が正しいならば、私たちが取り組むべきは、マーケティングそのもののプロセスを構造化し、再現可能にすることです。

でも、どうすればそれをプロダクトとして形にできるのか? そして、マーケティング活動を本質的に進化させられるのか?

次回は、その問いに対する手がかりとなった一冊の本──Amazonのベゾスが「社内教科書」としていたと言われる『データドリブン・マーケティング』との出会いについて、綴りたいと思います。

アドエビスに対するフィードバック、ご意見などはこちらよりご記入ください。